Продолжаем знакомиться с земляками, которые не боятся изменить жизнь, вкладывая в свое дело тепло и любовь. Поговорили с художником, которая развивает авторскую роспись ГердаунМале, изучает русскую народную культуру, Анной Жуковской.

– Кто вы по образованию? Как стали художником?

– По первому образованию я — инженер-судостроитель, работала по профессии. После рождения дочери ушла в декрет, а вышла из него в мебельную промышленность: от инженера дошла до начальника ОТК, но потеряла к этому интерес. Со времен художественной школы у меня осталось хобби – роспись по шёлку, расписывала платки друзьям, картины делала. В 2016 году пошла учиться на художника росписи по дереву, тогда еще в Калининградский промышленный и художественный техникум.

– Где находите вдохновение для своих работ? Что ещё создаете, помимо росписи?

– Большую часть времени занимаюсь росписью по дереву, а также переношу её и на текстиль. Переосмысливаю, делаю сюжеты более современными.

Работаю с разными техниками, потому что нужно не только знать теорию, но и понимать технологию. Это дает больше вариантов для творчества.

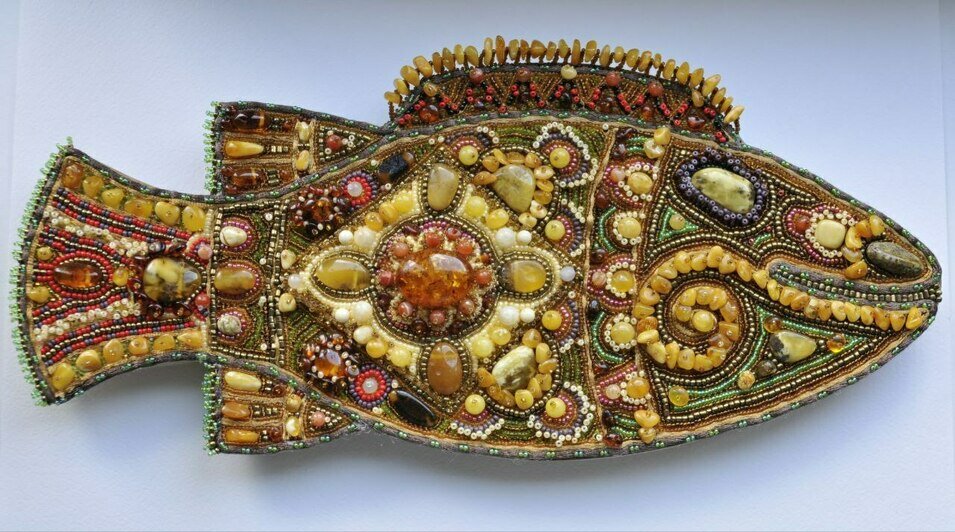

Отдельная любовь – вышивка. Как раз сейчас работаю над новой коллекцией головных уборов для свадьбы и украшений в старинной технике «сажения по бели».

Меня вдохновляет богатство орнамента. Невозможно рассматривать отдельно роспись по дереву, это связано с предметами, на которых она была нанесена. Чтобы сделать нить, нужна прялка и веретено, лён, потом из этой нити получается ткань, затем ткачество или вышивка, шьется костюм, проходят праздники, дети рождаются, все это сопровождается фольклором. Это настолько замкнутый процесс, который не может рассматриваться отдельно: невозможно вычленить только фольклор, потому что песни были привязаны к быту, праздникам, традициям.

– Почему именно русская народная культура? Как пришли к этому?

– Во время учёбы погрузилась в обилие народной культуры, русской росписи разных регионов: для меня это было открытием, я родилась и выросла в Калининграде, где с русской культурой не встретишься. Увидев многообразие и богатство культуры, я влюбилась раз и навсегда, с каждым годом все больше и больше погружалась, изучала, знакомилась с людьми. Меня стала волновать современное проявление традиции: что с ней происходит? Как проявляется русская айдентика сегодня, когда изменился быт и интерьер, а многие предметы русского быта с росписью стали не актуальны.

– Расскажите про ГердаунМале?

–В конце 80-х годов прошлого века, была такая студия «Анастасия»: моя мама преподавала там вышивку и гобелен. Как раз в то время рождалась роспись ГердаунМале, буквально на моих глазах, хотя тогда я была маленькой девочкой.

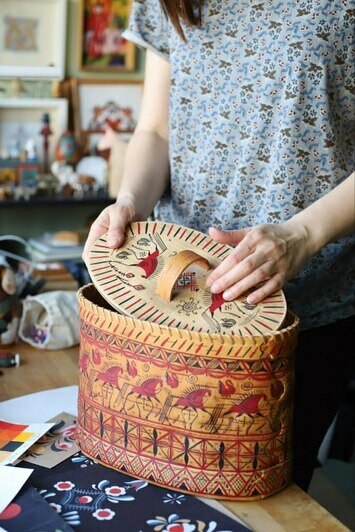

После окончания учёбы поняла, что у нас есть культурное наследие, из которого можно сделать бренд города, помимо янтаря. Люди много чем занимаются, но чтобы это было чем-то локальным, с орнаментами или узорами такого не было. Я стала последователем мастера: популизирую роспись, участвую в российских и международных выставках, чтобы ГердаунМале стала узнаваема как роспись, рожденная в Калининграде. В моих руках она немного преобразилась: это концепция. В работах появилась медная поталь, цвета росписи стали более локальными: сине-серый символизирует море, отражая дождливость и брусчатые дороги, охра – песок и янтарь, зелёный – леса и парки области, а красный – закаты над Балтикой. Роспись многослойна, градация цвета от темного к светлому делает ее объёмной.

Теперь роспись ГердаунМале - это название моего бренда.

–Какие фестивали вы организовывали?

– Участвую в проектах и марафонах, где рассказываю про роспись. В 2018 году организовала выставку местных мастеров на территории фанзоны FIFA, который проходил в Калининграде. Тогда поняла, что для иностранного туриста это интересно.

Стала организовывать выставки: мы успели побывать до пандемии в Гданьске, затем в Праге, в плане было еще несколько стран, но все прекратилось.

Тогда я стала активно развивать социальные сети: брала интервью у художников, которые занимаются ремеслом. Они и игрушки, и текстиль для дома делают, используют традиционные орнамент – это большой проект, который продолжается.

Участвую в разных проектах и фестивалях как спикер, провожу открытые встречи и мастер-классы на культурных площадках города и области.

Мне нравится общаться с людьми. Я работаю с подростками и взрослыми, потому что отдача интересная: люди рассказывают свои истории, бабушек и мам, кто чем занимался, какие предметы и орнаменты были в их детстве.

Отсюда родилось несколько проектов, где орнамент – арт-терапия для женщин.

Ещё у меня есть клуб, где записываю уроки, и каждый желающий может присоединиться и изучать роспись: экспериментировать с формой, цветом в интерьере, одежде через русский орнамент.

– Насколько сейчас популярен русский фольклор?

– Популярность растёт, мне кажется, что это только начало, дальше будет интереснее. Поддержка большая и народных промыслов, и мастеров, это возможности написания грантов. Но что касается Калининграда, здесь все-таки нет промыслов, чего-то своего. У нас больше развивается туризм, нежели культура, но думаю, что скоро и до нас это тоже дойдет. Все больше появляется проектов и выставок таких, как «Свояси», «Трын*Трава». В прошлом году участвовала в выставке «Свояси»: она рассказывает о русском коде через современные формы и предметный дизайн.

К счастью, у нас проводится много выставок. Этой зимой - в музее Янтаря, она называлась «Красное, желтое, белое», где показывали русский традиционный костюм, вышитые головные уборы, украшения русского Севера. Сейчас проходит в Музее мирового океана в Светлогорске выставка «Красота на все времена» русского традиционного костюма этнографического музея

– Насколько хорошо, по вашему мнению, в России сохраняют народную культуру?

– Музеи всё чаще выставляют то, что хранилось в запасниках, выпускается много исследовательской литературы, открываются выставки – культура становится доступной для многих.

Популяризация – это инициатива людей, влюбленных в культуру, которые ее сохраняют. Появляются частные музеи, где люди выставляют свою коллекцию, которую собирали годами, пускают в архив. Моя коллега из Курска, Екатерина Ребежа, сняла фильм про русский Север: сама нашла оператора, поехала в экспедицию и сделала кино, потрясающее.

В нашем регионе тоже стремлюсь к тому, чтобы знакомить людей с русской культурой и рассказывать о ее многообразии, обучать их, чтобы люди ценили свою культуры. Я показываю ее через разные аспекты.

Проект «Живи красиво!» - авторская работа студентов 3-го курса направления «Журналистика», БФУ им. И. Канта.