На прошлой неделе в Калининграде для посетителей открылось судно – маяк «Ирбенский». Его история весьма любопытна.

Работать он начал в августе 1962 года. В 1994-м его в составе выводимого из Латвии российского военного имущества отбуксировали в Балтийск, а затем в Ломоносов (город в 40 км от Санкт-Петербурга. – Прим. авт.). Было много идей, как его использовать. Вроде даже казино на его борту хотели разместить. Но не сложилось. В 2009 году «Ирбенский» исключили из состава ВМФ и выставили на торги в качестве лома по начальной цене немногим более 1 млн рублей. Покупателей, к счастью, не нашлось.

После долгих переговоров простоявший много лет на приколе корабль передали Музею Мирового океана. Произошло это, как подчеркивают в ММО, во многом благодаря позиции Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации. Сначала маяк был доставлен на ремонт в Кронштадт, а потом в Калининград. Сюда он прибыл в ночь на 30 июня 2017 года. Помощь в буксировке и реставрации некоторых помещений оказал один из благотворительных фондов. Многое удалось сделать благодаря Программе приграничного сотрудничества «Россия – Литва 2014–2020». В частности, трюмы переделали в залы, где разместилась коллекция художественных работ.

В общем, «Ирбенский» мог быть пущен на иголки, но стал еще одной достопримечательностью Калининграда. Сейчас маяк имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

Спасение «Ирбенского»

Считается, что это один из последних в мире плавучих и обитаемых маяков. В смысле маяков-кораблей. В конце 1950-х Советский Союз заказал два таких в Финляндии на верфи «Лайватеоллисуус» (Турку). Один отправили работать на Каспий, а другой – в Ирбенский пролив, который соединяет Рижский залив и Балтийское море. Отсюда, собственно, и название маяка.Работать он начал в августе 1962 года. В 1994-м его в составе выводимого из Латвии российского военного имущества отбуксировали в Балтийск, а затем в Ломоносов (город в 40 км от Санкт-Петербурга. – Прим. авт.). Было много идей, как его использовать. Вроде даже казино на его борту хотели разместить. Но не сложилось. В 2009 году «Ирбенский» исключили из состава ВМФ и выставили на торги в качестве лома по начальной цене немногим более 1 млн рублей. Покупателей, к счастью, не нашлось.

После долгих переговоров простоявший много лет на приколе корабль передали Музею Мирового океана. Произошло это, как подчеркивают в ММО, во многом благодаря позиции Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации. Сначала маяк был доставлен на ремонт в Кронштадт, а потом в Калининград. Сюда он прибыл в ночь на 30 июня 2017 года. Помощь в буксировке и реставрации некоторых помещений оказал один из благотворительных фондов. Многое удалось сделать благодаря Программе приграничного сотрудничества «Россия – Литва 2014–2020». В частности, трюмы переделали в залы, где разместилась коллекция художественных работ.

В общем, «Ирбенский» мог быть пущен на иголки, но стал еще одной достопримечательностью Калининграда. Сейчас маяк имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

Чудом избежав гибели, маяк «Ирбенский» стал экспонатом Музея Мирового океана и получил статус объекта культурного наследия

В Заливино зажегся свет

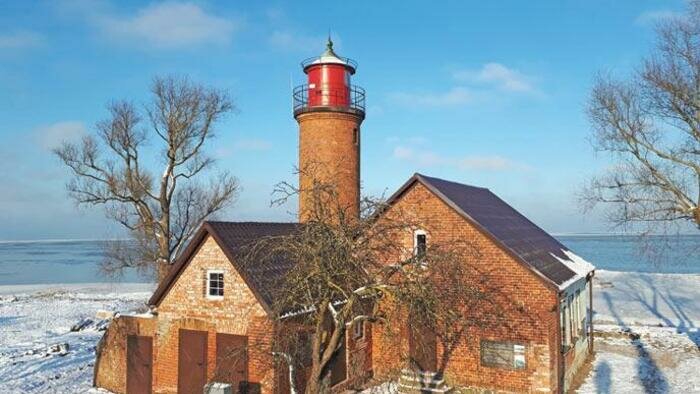

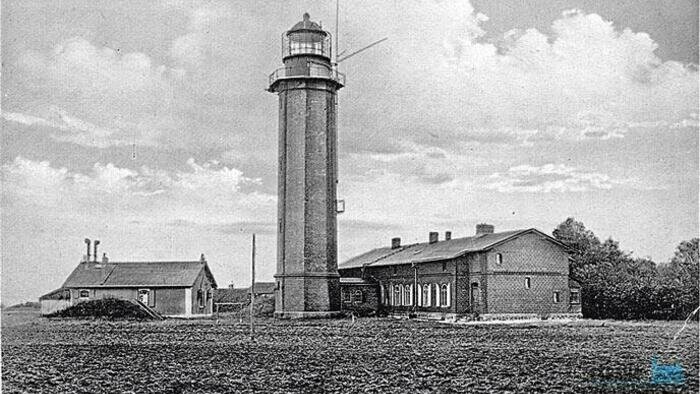

В августе прошлого года под крыло ММО попал не плавучий, но тоже красивый маяк в поселке Заливино Полесского городского округа, бывшем Риндерорте. Маяк появился там в 1868 году. Изначально это был обыкновенный угольный фонарь с линзой, укрепленный на деревянной штанге длиной 12 метров. В 1908 году эту конструкцию заменили каменной башней (15,3 метра) из кирпича. Построили ее основательно – внутри эффектная и, как показало время, чрезвычайно прочная винтовая лестница, которая как бы держит маяк, не давая ему развалиться.До 1938 года местность, где находился маяк, называлась Лабагинен. Затем поселение переименовали в Хаффвинкель, условный перевод – «Выступ в залив». При слиянии с соседним поселением этот населенный пункт получил имя Риндерорт.

Во время войны маяк практически не пострадал, поэтому активно использовался вплоть до 1970-х, но потом жизнь на нем угасла. В августе 2020-го на пресс-конференции, посвященной передаче маяка музею, директор ММО Светлана Сивкова озвучила сумму, необходимую для приведения нового, скажем так, экспоната в порядок –

18 млн рублей. Вскоре начался сбор средств в рамках акции «Вернем жизнь маяку». Правила простые: меценаты помогают музею, а взамен получают подарки и возможность участия в экскурсиях по специальной программе.

8 июня 2021 года, когда отмечался Всемирный день океанов и День маячной службы, на башне в Заливино после перерыва в несколько десятилетий вновь зажегся свет. Вся сумма еще не собрана, но пожертвования позволили благоустроить территорию маяка и выкупить домик смотрителя. В октябре музей отчитался, что в домике накрыли крышу, установили двери и окна, на территории построили беседку, провели электричество.

В декабре маяк в Заливино признали памятником регионального значения. Этот статус получил не только маяк, но и весь комплекс, включая домик смотрителя, колодец и металлическую навигационную мачту. Работы по благоустройству продолжаются. Для посетителей маяк планируется открыть на новогодние праздники.

Маяк в Заливино восстает из руин буквально на глазах

В Балтийске и на мысе Таран

Маяк в Заливино – не единственный довоенный объект такого рода в Калининградской области. Есть еще два – на мысе Таран и в Балтийске (Пиллау). Строительство первого закончили в 1816 году, но огонь на маяке зажегся еще в 1813-м, в день, когда разбитая наполеоновская армия покинула Пиллау. Маяк перенес немало испытаний. В XIX веке его пару раз терзали ураганные ветры. Но он, в отличие от многих домов в Пиллау, которые лишились крыш, совсем не пострадал. Во время Второй мировой тоже чудом уцелел. Последний серьезный экзамен символ города выдержал в 2004-м во время землетрясения.Теперь про маяк на мысе Таран (раньше он назывался Брюстерорт, от немецких «Brust» – грудь и «Ort» – место. – Прим. авт.). В книге «Маяки России» (12+), изданной в 2001 году, можно прочитать, что в начале XIX века на мысе устроили вышку, на вершину которой по ночам поднимали фонарь с тремя параболическими рефлекторами. В 1846 году на 33-метровой высоте мыса была возведена восьмиугольная башня с фундаментом из бутового камня и высотой 30,5 м. Толщина стен ее в основании – четыре кирпича, в верхней части — два.

В 1936 году на башне установили светооптический аппарат фирмы «Пинч», создававший белый групповой проблесковый огонь. В ходе боев за Восточную Пруссию этот маяк пострадал несильно, поэтому сразу стал использоваться советскими военными. И не раз признавался лучшим маяком Балтфлота. Сейчас он тоже, что называется, в строю, поэтому туристу до него не добраться. Но можно полюбоваться им издалека.

Маяк в Балтийске по праву считается символом этого города военных моряков

Маяк на мысе Таран был построен в середине XIX века

фото Александра Мелехова, из архива «СК», ММО и из Википедии